8月2日至8月18日,广西师范大学化学与药学学院“靛蓝守护团”聚焦广西壮锦非遗文化保护痛点,启动“壮锦防褪色技术改良与应用”专项实践项目。该团队旨在通过化学技术创新,破解壮锦传统染色工艺中褪色率高的难题,助力壮锦非遗文化的保护与可持续发展,实现“化学技术赋能文化传承”的实践目标。

团队调研发现,壮锦作为广西极具代表性的非遗技艺,其传统染色工艺长期面临褪色率居高不下的困境,水洗褪色率高达40%,这不仅影响壮锦成品的美观度与使用寿命,更制约了壮锦文化产品的市场推广与传承发展。为从根源上解决这一问题,团队从化学专业视角切入,深入解析壮锦传统染色中核心的靛蓝染料结构,系统研究其在水洗、光照等环境下的褪色机理,最终创新性地引入环保型壳聚糖固色剂,为壮锦防褪色技术改良提供了科学可行的方向。

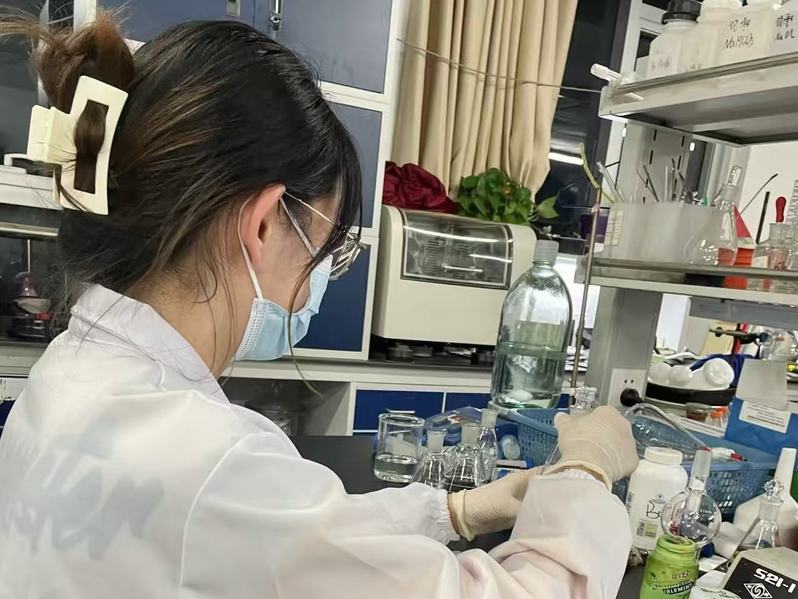

在具体实践过程中,团队首先深入壮锦传统制作产地,采集当地传统染液样本,利用先进的化学分析仪器对染液成分进行精准检测与分析,明确影响染色效果及褪色率的关键成分。在此基础上,团队设计了“浓度-温度-时间”三变量对照实验,通过控制壳聚糖固色剂的浓度、染色过程中的温度以及固色反应时间这三个核心变量,逐步筛选最优固色工艺参数。为确保技术的稳定性与实用性,团队还在实验室搭建专门的实验平台,开展中试验证,模拟实际生产场景对筛选出的最优工艺进行反复测试与优化,力求将技术误差降至最低。

据团队成员研究,该项目通过科学的工艺改良与技术创新,预计可将壮锦水洗褪色率降至10%以下。这一技术突破不仅能显著提升壮锦产品的质量与耐用性,延长其市场生命周期,更能为壮锦非遗技艺注入新的活力,推动壮锦文化产品向更高品质、更环保的方向发展。同时,项目所探索的“化学技术+非遗文化”融合模式,也为其他非遗技艺的现代化传承提供了可借鉴的实践经验,真正实现了化学专业知识与文化传承需求的深度结合。

此次“壮锦防褪色技术改良与应用”实践项目,不仅让团队成员将课堂所学的化学专业知识应用于实际问题解决,更让他们深刻认识到非遗文化保护的重要性与紧迫性。未来,团队计划进一步完善固色工艺,推动技术成果向壮锦生产企业转化,并通过学术交流、科普宣传等方式,呼吁更多科研力量关注非遗技艺的技术革新,以科技力量为非遗文化的传承与发展保驾护航。

(化学与药学学院靛蓝守护团 摄/潘敏 文/庞锦红郑锦辉)

图为团队成员采集传统染液样本

图为团队成员了解染料制作过程

图为团队成员了解壮锦编织过程

电话:

电话: 地址:

地址:

友情链接:

友情链接: 桂公网安备45030502000260号

桂公网安备45030502000260号